*Por Andrés Iñigo

No soy religioso. O al menos ya no. Como tantos, me alejé de la Iglesia cuando entendí que ciertas posturas no hablaban por mí. La condena al aborto, el rechazo histórico a los homosexuales, el encubrimiento a curas abusadores: grietas demasiado hondas para seguir creyendo. Pero incluso desde esa distancia, hay figuras que rompen el cerco de lo dogmático y llegan al alma común. Jorge Mario Bergoglio fue, para mí, una de ellas.

Francisco —el Papa— murió el 20 de abril de 2025, a los 88 años, en Roma. Lo despide una Plaza San Pedro llena de silencios y de gente. Lo lloraron presidentes, pero también los anónimos, los descartados, los que no tienen voz. Se fue el primer Papa latinoamericano, el primero jesuita, el argentino que eligió llamarse Francisco en honor a aquel santo que amó la pobreza y que predicó con el ejemplo.

Hay algo profundamente simbólico en ese gesto inicial: no eligió un nombre de emperador, sino el de un hermano menor. En una Iglesia golpeada por escándalos financieros en tiempos de Benedicto XVI, y marcada por el horror de los abusos encubiertos durante los últimos años de Juan Pablo II, Bergoglio entendió que no alcanzaba con administrar el Vaticano: había que redignificarlo.

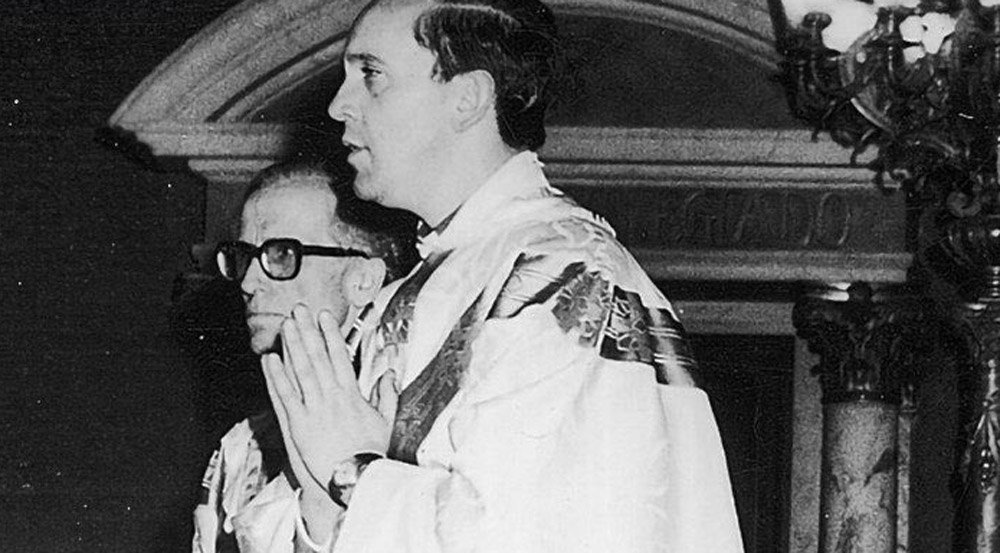

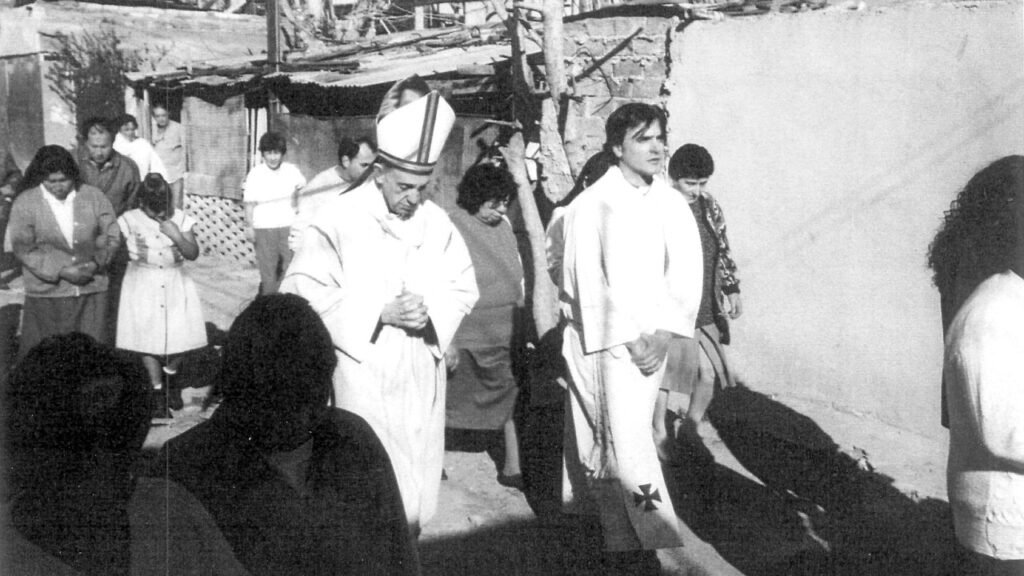

Desde el principio, Francisco puso el cuerpo. Se negó a vivir en el Palacio Apostólico y eligió la residencia de Santa Marta, llevaba su propio maletín, se inclinó ante los refugiados, lavó los pies a presos, denunció el capitalismo salvaje, el descarte de los viejos y los pobres. No fue un revolucionario en el sentido estricto —la doctrina católica sobre el aborto, por ejemplo, no cambió—, pero sí supo hablarle al mundo con un lenguaje más humano, menos altivo, más argentino también, porque hay algo de villa y de barrio en su manera de mirar.

Decía Eduardo Galeano, otro hereje con fe en lo humano: “El mundo está hecho de historias, no de átomos”. Y la historia de Francisco es la de un cura de Flores que llegó a Roma con los zapatos gastados. Alguien que había recorrido hospitales, cárceles y trenes del conurbano. Que sabía qué significa no llegar a fin de mes, ver la desigualdad de cerca, escuchar madres que lloran por no tener leche para sus hijos. A ese hombre le tocó liderar la institución más antigua del planeta.

No fue infalible. Sus silencios sobre Nicaragua, o ciertos acuerdos diplomáticos con China, generaron críticas legítimas. Tampoco terminó con los abusos, aunque destituyó cardenales, endureció protocolos y pidió perdón. Fue, sobre todo, un Papa humano. Y eso, para alguien como yo —que no espera milagros ni dogmas, pero sí un poco de humanidad— vale mucho.

En su testamento espiritual, Francisco escribió: “No dejen que les roben la esperanza”. Esa frase se volvió un eco global, como si supiera que el mundo que nos deja está cansado, polarizado, ansioso. Como si dijera, a lo León Gieco: “Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte”.

Comparado con sus predecesores, fue menos teólogo y más pastor. Mientras Benedicto era un intelectual alemán de biblioteca, Francisco caminaba. Su papado no fue una tesis, fue una calle. Y quizás por eso incomodó tanto a los sectores más conservadores de la Iglesia que lo acusaban de populista, de “peronista”, como si fuera un pecado estar cerca del pueblo.

También fue el primer Papa que habló con lenguaje de América Latina. Usó términos como patria grande, cultura del descarte, globalización de la indiferencia. Citó a pensadores como Enrique Dussel o incluso a militantes de base. En un mundo de élites, eligió mirar desde abajo.

Hoy, la silla de Pedro está vacía. Comienza un nuevo Cónclave y ya suenan nombres, incluso de otros argentinos. Pero más allá de quién lo suceda, lo que queda es el legado: un llamado a volver a lo esencial, a no olvidar a los últimos y a no dejar que nos roben la esperanza, aunque no creamos en los mismos dioses.

Tal vez por eso, aunque yo no rece, aunque no comulgue, esta muerte me toca porque se fue el argentino más importante de la historia, y porque también hay ausencias que son demasiado humanas como para ignorarlas.